謹告

本学会の元会長・前田富祺氏は,2025年11月12日に逝去されました。

謹んで哀悼の意を表します。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202512tyoi/

本学会の会員、元理事である小林芳規氏が、「日本学賞」(一般社団法人 日本学基金)を受賞しました。本賞は「日本学の各分野における、選考時点での最高の業績を顕彰し、よって研究の未来に資することを目的とする」ものです。

対象となった業績:「角筆文献の発見とその研究」

日本語学基金Website:https://nihongaku.jp/news/archives/5

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/ethicalissues20251019/

日本語学会ホームページのメニューに「倫理問題相談窓口」を開設しました。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/ethicalissues20251019/

「会則・規則」に「日本語学会会則」(2025年5月10日改定)、および「倫理委員会規程・倫理問題調査委員会規程」(2025年1月26日制定)を掲載しました。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/kitei20251019/

大川孔明著『古代日本語文体の計量的研究』(日本語学会論文賞叢書4)が国立国語研究所宮地裕日本語研究基金学術奨励賞を受賞しました。

授賞理由 :

本書は、古代日本語 (平安鎌倉期) の作品の文体を、日本語歴史コーパスを活用して多角的・定量的に分析し、当該時代の文体の類型を提示しており、学術奨励賞にふさわしい業績であると判断した

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/awardceremony202508/

国立国語研究所は、宮地裕日本語研究基金「学術奨励賞」の受賞者を決定しました。

宮地裕日本語研究基金は、故宮地裕氏(大阪大学 名誉教授) の遺志に基づいた寄附金により、日本語研究の振興に供するために、令和4年6月に創設したものです。

基金の事業として、このたび第3回「学術奨励賞」募集を行い、受賞者を決定しましたのでお知らせいたします。

【第3回国立国語研究所宮地裕日本語研究基金学術奨励賞】

日本語研究(琉球語諸方言を含む)及びこれに関連する分野において、

優れた研究を収めた若手研究者2件に対して、本賞(賞状)及び副賞

(1件につき賞金300,000円)を贈呈します。

- 氏名(所属):大川 孔明(愛知県立大学)

研究業績:『古代日本語文体の計量的研究』(武蔵野書院、2023年) - 氏名(所属):井上 直美(早稲田大学)

研究業績:『日本語能力試験の「級外項目」に関する記述的研究

―テ形接続の機能語を中心に—』(日中言語文化出版社、2024年)

【問合せ先】

国立国語研究所 研究推進課

TEL:042-540-4374(平日9:30~17:00)

Email:suishinka@ninjal.ac.jp Website:https://www.ninjal.ac.jp/research/miyaji-fund/miyaji-award-winner/

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/miyaji_fund202507/

日本語学会理事会は、日本学術会議の決議「日本学術会議法案の修正について」ならびに日本学術会議の声明「次世代につなぐ日本学術会議の継承と発展に向けて~政府による日本学術会議法案の国会提出にあたって」を支持します。

日本語学会理事会

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/scj20250513/

2025年度も,東京堂出版様のご好意により『日本語学大辞典 オンデマンド版』の新入会員特別価格販売を行うこととなりました。2025年度新入会員にかぎり,41,250円(税込)→28,050円(税・送料込)でご購入いただけます。2026年3月末までの期間限定です。

申し込み方法など,詳しくはPDFチラシを御覧ください(AcrobatReaderなど,閲覧用ソフトが必要な場合があります)。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202503daijiten/

文化庁国語課から、ローマ字使用の在り方に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施(2025年1月13日まで)について連絡がありました。「ローマ字のつづり方に関するこれまでの検討の整理(案)」に対して広く意見を募るものです。

詳しくは以下をご覧ください。

ローマ字使用の在り方に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/monkapb20250113/

日本語学会創立80周年記念として、日本語学会編『日本語探究のすすめ―日本語学と国語教育の連携に向けて』を刊行しました。

「中高生日本語研究コンテスト」の優秀発表を紹介しつつ日本語研究の魅力を解説する第一部と、日本語学会と国語教育との連携を考える2回のシンポジウムをもとにした論考を中心とする第二部から成ります。

国語教育関係者と日本語研究者の双方に読んでいただければと思います。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/tankyu_info2024/

日本語学会主催「第3回中高生日本語研究コンテスト」で各賞を受賞した10件の動画を、コンテスト専用サイトにて公開しました。

日常生活の中から浮かんだ疑問を解明しようとした意欲的な研究、プレゼンテーションの方法に創意工夫を加えた研究、地道な調査を重ねることにより思わぬ発見をもたらした研究など、今回も多様な作品が表彰されました。ぜひご視聴ください。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/contest2024/

現在、マイページ欄での会員情報として生年月がまだ記入いただけていない会員が、計157名おります(2024年5月時点)。被選挙権に年齢条件があり、次期の選挙まで生年月の確認が必要になります。該当者している方は、会員登録方法がweb上での登録制になる“以前からの”旧事務体制時代から会員の一部です(新登録制では生年月を記載しないと会員登録ができない)。

会員におかれましては「マイページ」欄における生年月記載をご確認いただき、未記載の方は「変更」による操作で情報の追記をお願い致します。なお未登録の会員には順次メールないし郵送にて直接登録のお願いを行う予定です。それでも記載いただけない場合には選挙時に影響が出ますのでご理解のうえご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/20241123_senkyo/

本年度も,東京堂出版様のご好意により『日本語学大辞典 オンデマンド版』の新入会員特別価格販売を行うこととなりました。2024年度新入会員にかぎり,41,250円(税込)→28,050円(税・送料込)でご購入いただけます。

申し込み方法など,詳しくはPDFチラシを御覧ください(AcrobatReaderなど,閲覧用ソフトが必要な場合があります)。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/daijiten_info202410/

本学会も加盟する人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会(GEAHSS)では,人文社会科学系の学協会に所属している方々を対象に,男女共同参画の実態を明らかにするための第2回調査を実施いたしました。調査にご協力くださった方々,誠にありがとうございました。単純集計とクロス集計を行った調査報告書が届きましたので,下記URLより,ご覧ください。

いま現在,本調査の分析をすすめつつ,あわせて「若手」WGからの声のまとめを集約しながら政策要望・提言にむけ,作業をしております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/geahss20240606/

選挙管理委員長 天野みどり

「日本語学会会則」および「日本語学会選挙施行規則」に基づき,2024年4月に実施された次期理事9名を候補者とした会長選挙の結果,以下の方が次期会長に選任されましたので,ここにお知らせします。

投票人数:40,投票率:80%(評議員による投票)

会長(任期3年:2024年6月1日~2027年5月31日)

木部暢子

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice202405kaityo_senkyo/

日頃日本語学会の諸事業・

本学会では、これまで、学会活動についての倫理的な指針を定めておりませんでしたが、昨今の社会情勢を鑑みて、このたび、倫理綱領を定めました。綱領の本文は、学会ウェブサイトに掲載致しました。

(参照)

ご覧くださり、今後の学会活動の指針としていただけましたら幸いです。なお、研究倫理委員会(予定)などの細則は今後なるべく早く定め公表していく予定でおります。皆様のご意見により内容も改善していきたいと考えておりますので、よろしくお願い申しあげます。

日本語語学会会長 近藤泰弘

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/20240401_rinri_koryo/

日本語学会事務局委員会

機関誌『日本語の研究』第20巻1号の彙報「〇会費納入のお願い」におきまして,年度の数字が誤っておりました。訂正いたしますとともに会員の皆様にお詫び申しあげます。

[誤] 2023年度会費の納入 [正] 2024年度会費の納入

[誤] 2022年度までの未納分 [正] 2023年度までの未納分

この記事のパーマリンク: https://www.jpling.gr.jp/notice/20240328/

選挙管理委員長 天野みどり

「日本語学会会則」および「日本語学会選挙施行規則」に基づき,2024年3月に実施された理事選挙の結果,以下の9名の方々が新たに理事に選任されましたので,ここにお知らせします。

投票人数:44,投票率:88%(評議員による投票)

理事(任期3年:2024年6月1日~2027年5月31日,*は次期再任なし)

天野みどり,井上優,*木部暢子,小西いずみ,*小林隆,*野田尚史,日高水穂,前田直子,山本真吾

(五十音順)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202403rizi_senkyo/

J-STAGEにて『日本語の研究』の英文姉妹誌『Language in Japan』の創刊号を刊行いたしました。

英文機関誌の企画が始まって2年が経ちますが、ご投稿くださった方々を含めて、本企画を実現するにあたってご協力いただいた会員の皆様に心より感謝いたします。

(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/lij/1/0/_contents)

また、来年3月刊行予定の第2号の投稿締切は【2024年6月30日】です。

投稿規定および執筆要領等については日本語学会HP内の『Language in Japan』のページで確認できます。皆様、奮ってご投稿ください。

(https://www.jpling.gr.jp/en/lij/)

改めまして、皆様のご支援に心より感謝いたします。また、皆様からのご投稿を心よりお待ちしております。

この記事のパーマリンク: https://www.jpling.gr.jp/notice/lij_vol1_notification/

令和6年能登半島地震により、

自然災害により被害を受けられた会員の年会費免除について

(https://www.jpling.gr.jp/kaiin/kaihi/)

この記事のパーマリンク: https://www.jpling.gr.jp/notice/2024_nenkaihi_menjo/

日本語学会主催「第2回中高生日本語研究コンテスト」で受賞した16件の動画のうち、許諾を得られた15件を、コンテスト専用サイトにて公開しました。着想にはっとさせられる研究、方法に工夫を凝らす研究、謎の解明に向けて粘り強く分析を重ねる研究など、多様な作品が表彰されました。ぜひご視聴ください。

・「第2回中高生日本語研究コンテスト」表彰作の公開リンク

・日本語学会による講評リンク

この記事のパーマリンク: https://www.jpling.gr.jp/notice/contest2023/

日本語学会編集委員会

機関誌『日本語の研究』第19巻3号におきまして,常任査読委員のお名前を下記の通り誤って記しておりました。

[誤]中澤伸幸 [正]中澤信幸

中澤信幸先生,会員の皆様に深くお詫びし,訂正いたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/20231218/

2023年秋季大会発表賞については、審査・選考の結果、残念ながら該当なしとなりました。

日本語学会ウェブサイトのサーバー環境更新にともない,以下の期間,更新および閲覧を停止いたします。

ご面倒をおかけいたしますが,ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

2023年12月26日〜27日: 更新停止

2023年12月27日10:00〜13:00: 閲覧停止(都合により停止時間が前後することがあります)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/web_teisi/

本学会の元会長・金水敏氏が令和五年度の文化功労者に選ばれました。

謹んで祝意を表します。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911syukui/

本学会も加盟する人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会(略称:ギース)では,「第2回拭人文社会科学系研究者の男女共同参画実態調査」に,より多くの方に回答していただきたいため,8月10日にご案内した調査期間を延長し,10月15日(日)まで延長いたします。

本調査の結果をもとに政策提言することを目指しております。効果的な政策提言のためには, 現在のご職業や性別にかかわらず万単位で 回答していただくことが重要となってまいります。以下のURLから詳細をご覧の上,ぜひご協力をお願いいたします。GEAHSS加盟学協会以外の人文社会科学系の学協会にご所属の方にも本調査をぜひご紹介ください。

調査期間:〜10月15日(日)

なお,多重回答を避けるために調査会社が登録方式をとっていますが,これによりギースが回答者を特定することはありません。登録されましたら、回答にお進みください。

※本調査は,JSPS科研費 JP22H01026の助成を受けて行われます。

※すでに調査にご協力いただいた皆様には深く御礼申し上げます。

人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会

第6期委員長 藤井和佐

調査ワーキンググループ座長 宇井美代子

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/geahss_questionnaire2_extension/

本学会も加盟する人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会(GEAHSS)では,人文社会科学系の学協会に所属している方々を対象に,男女共同参画の実態を明らかにするための第2回調査を実施いたします。

人文社会科学系の学協会に所属している方々であれば,現在のご職業等は問いません。

本調査の結果をもとに政策提言を行う予定です。

政策提言を行うためにはより多くの万単位の回答数が必要なため,皆様にはぜひご協力をいただけますと幸いです。

GEAHSS加盟学協会以外の人文社会科学系の学協会にご所属の方にも本調査をぜひご紹介ください。

調査期間は,8月18日(金)~9月30日(土)です。

以下のURLから詳細をご覧の上、ぜひご協力をお願いいたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/geahss_questionnaire2/

本年度も,東京堂出版のご好意により『日本語学大辞典』の新入会員特別価格販売を行うこととなりました。2023年度新入会員にかぎり,41,250円(税込)→28,050円(税・送料込)でご購入いただけます。

申し込み方法など,詳しくはPDFチラシを御覧ください(AcrobatReaderなど,閲覧用ソフトが必要な場合があります)。

なお、このたび在庫がなくなり,これを機に次のような変更が生じます(これは書店経由で注文されても同様となります)。

・オンデマンド版になっています。

・製本が変更になり,上製カバー装となって,函がなくなっています。

・ISBNコードが変更されています。

・注文後の制作となるため,お手許に届くのに10日程度を要します。

どうかご了承くださるようお願いいたします。

この記事のパーマリンク: https://www.jpling.gr.jp/notice/202306daijiten/

菊地恵太著『日本略字体史論考』(日本語学会論文賞叢書2)が国立国語研究所宮地裕日本語研究基金学術奨励賞を受賞しました。

授賞理由 :

本書は日本語における漢字の「略字体」についての初めての専書であり、日本語史研究の中でも重要な位置を占めるものである。位相論的観点、特に仏家・非仏家の対立から略字体使用の状況を分析することで新たな整合的解釈を得ていることや、また略字体史の段階モデルの提案がなされていることなどが高く評価できるだけでなく、「抄物書き」といわれる特殊な略字の概要も詳しく探求されており、中世日本語の表記史研究について今後欠くことのできない書物となると考えられる。申請者の研究歴の浅さに比して高い学的水準に達しており、学術奨励賞にふさわしいものと結論づけた。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/awardceremony202306/

日本語学会会則第11条・第13条および日本語学会選挙施行規則に基づき,今年度,評議員と会計監査の選挙が実施されます。この選挙の方式は,前回より,業務委託先の国際文献社が提供するweb投票システムを利用し,予備投票・本投票の2回の投票を行う方式へと変っております。詳細は,学会ホームページ「日本語学会選挙施行規則」も御覧ください。選挙は,おおむね以下のようなスケジュールで進める予定です。

2023年10月1日

評議員・会計監査選挙公告。選挙人名簿(被選挙権・選挙権を有する個人名会員の氏名一覧)を学会ホームページ(会員マイページ)にて公開。選挙人名簿の訂正受付(10月下旬頃まで)。

2023年12月

評議員・会計監査候補者投票期間(第一次選挙・予備投票)。評議員候補者50名,会計監査候補者5名の確定。

2024年1~2月

評議員・会計監査投票期間(第二次選挙・本投票)。

2024年3月

学会ホームページにて選挙結果公告(『日本語の研究』第20巻1号にも掲載)。

選挙権・被選挙権を行使するためには,2023年9月末日までに,今年度の会費が納入済みである必要があります。

【選挙管理委員会からのお願い】

web投票システムでは,日本語学会ホームページの「会員マイページ」のID(会員番号)・パスワードが必要になります。IDは4月にお送りした会費請求書に記載されておりますので,ご確認ください。パスワードが不明な場合はご自身で再設定いただきますよう,お願い申し上げます。

日本語学会ホームページの「会員マイページ」にて「ID(会員番号)・パスワード」を入力・ログインすると,「登録情報の変更・確認」ができます。今回の選挙においては,「2024年4月1日に70歳未満の会員」が被選挙権を有します。今後の選挙のためにも,マイページにて,生年月日の登録をしておいてくださるとたいへん助かります。選挙人名簿は,国際文献社にて機械的に抽出されますので,ご登録いただいた生年月日は,選挙管理委員を含め,他の会員の目に触れることはありません。

なお,今回の選挙についても,インターネットによるweb投票(スマホからでも可能)をする環境をお持ちでない方のために,郵送の方式(選挙人名簿の郵送・投票用紙の郵送)による選挙の準備も進めております。web投票が不可能な方は,8月31日(木)までに,葉書または封書により,郵送式選挙希望の旨を,下記までお申し出ください。

〒162-0801

東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター

日本語学会事務局内 選挙管理委員会

選挙を円滑に実施するために,ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/election2023/

国立国語研究所は,宮地裕日本語研究基金「学術賞」「学術奨励賞」受賞者を決定しました。宮地裕日本語研究基金は,故宮地裕氏(大阪大学 名誉教授) の遺志に基づいた寄附金により,日本語研究の振興に供するために,令和4年6月に創設したものです。基金の事業として、令和4年度に第1回「学術賞」「学術奨励賞」について募集を行い、受賞者を決定しましたのでお知らせいたします。

【第1回国立国語研究所宮地裕日本語研究基金学術賞】

日本語研究(琉球語諸方言を含む)及びこれに関連する分野における個人又は団体の研究の中で,特に優れた研究1件に関して,本賞(賞状)及び副賞(賞金500,000円)を贈呈します。

■学術賞 該当者なし

【第1回国立国語研究所宮地裕日本語研究基金学術奨励賞】

日本語研究(琉球語諸方言を含む)及びこれに関連する分野における個人又は団体の研究の中で,若手研究者による優れた研究2件に関して,本賞(賞状)及び副賞(1件につき賞金300,000円)を贈呈します。

■学術奨励賞1件目

氏名(所属):秋田 喜美 氏(名古屋大学)

研究業績:秋田喜美著『オノマトペの認知科学』(新曜社,2022年)

■学術奨励賞2件目

氏名(所属):菊地 恵太 氏(宮城学院女子大学)

研究業績:菊地恵太著『日本略字体史論考』(武蔵野書院,2022年)

【問合せ先】

国立国語研究所 研究推進課

TEL:042-540-4314(平日9:30~17:00)

Email:suishinka@ninjal.ac.jp

Website:https://www.ninjal.ac.jp/research/cfp/miyaji-fund/

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/miyaji_fund202306/

2023年5月21日の会員総会開催に伴う2022年度事業報告,2023年度事業計画,会計報告(2022年度決算・2023年度予算),2013-2022年度収支資産推移を,マイページに掲載しました。ご一読くださいますようお願いいたします。

・日本語学会マイページ

https://iap-jp.org/jpling/mypage/

※マイページのログインには,会員番号とパスワードが必要です。

※マイページ>会務報告資料とお進みください。

この記事のパーマリンク: https://www.jpling.gr.jp/notice/meeting_materials202305/

2023年度春季大会の大会式典(2023年5月21日)において,2022年度日本語学会論文賞と2022年度日本語学会秋季大会発表賞の授賞式を行いました。受賞者の占部由子氏,大江元貴氏,小原真佳氏に,表彰状と副賞が贈られました。

授賞発表と授賞論文の詳細は,日本語学会賞のページをご覧ください。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/awardceremony202305/

『日本語の研究』19巻1号の「新刊紹介」掲載項におきまして,以下の誤りがございました。

・p. 144 横山晶子著『0から学べる島むに読本』の本文6~7行目

「1 しまむに概論」→「1章 しまむに概論」,

「2 音」→「2章 音」

・p. 145 三保忠夫著『古代における文字文化と数量表現』の本文4~5行目

「第二章 馬の数え方―「匹(ヒキ)―」」→「第二章 馬の数え方―「匹(ヒキ)」」,

「第三章 『日本書紀』歌謡の「耶都擬(やつぎ)」→「第三章 『日本書紀』歌謡の「耶都擬(やつぎ)」」

・p.145 李光赫・趙海城著『条件文の日中対照計量的研究』の本文7~11行目

「第2章 日中対訳ネットワーク分析方法」が重複掲載され,「第 3 章 SPSS による日中対訳対応分析方法」が抜けていました。

また,「第9章 ト条件文の日中翻訳定量研究」が重複しておりました。

・p.152 井上史雄・田邊和子編『社会言語学の枠組み』の本文6行目

「第3章 言語間の格差(渋谷勝己)」が重複掲載され,「第4章 標準語の方言(塩田雄大)」が抜けていました。

記載に誤りがありましたこと,執筆者・編者のみなさまおよび出版社のみなさまには心よりお詫び申し上げます。また,本学会Webサイトにおける「新刊紹介」19巻1号には,正しい情報を掲載しております。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/20230417/

2023年度開催「第2回中高生日本語研究コンテスト」に向けて、教員・指導者対象の説明会・ワークショップを開催します。短期間のご案内で恐縮ですが、中高生の指導に当たられている会員の皆様は、奮ってご参加ください。また、興味を持っていただけそうな方に、ぜひご案内ください。

・日時:2023年3月27日(月)16:30~18:00

・参加方法:オンライン(Zoom)

・対象者:コンテストにご関心をお持ちの中高・特別支援・義務教育学校の先生方

・募集人数:30名(先着順)

・プログラム(時間は目安です)

16:30~17:00 説明会(趣旨説明・前回コンテストの紹介)

17:00~18:00 ワークショップ (日本語研究の体験)

※説明会のみ、ワークショップのみの参加も可能です。

・申し込み:申込フォーム(https://forms.gle/rbEVguNm41ZMTsjv6)からお申し込みください

※申し込み確認後、Zoomのアドレス等をお知らせいたします。

なお、5月にも「教員向け説明会+研究ワークショップ」の開催を予定しています。「第2回中高生日本語研究コンテスト」の情報は、専用サイトでご確認いただけます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/contest2023_briefing/

GEAHSS(人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会)の公開シンポジウムが開催されます。

興味のある方は、是非ご参加ください。

「人文社会科学系学協会・大学におけるジェンダー平等の現状と課題」

日時:2023年3月26日(日)13:30 – 17:00

場所:ZOOM ウェビナーによるオンライン開催

参加無料・事前申込制・定員500 名

申込先:https://forms.gle/7TnjyL8g8yTSE6ks7

詳細については、リンク先をご参照ください。

日本語学会理事会は,日本学術会議の声明「内閣府「日本学術会議の在り方についての方針」(令和4年12月6日)について再考を求めます」(令和4年(2022年)12月21日)を支持します。

日本語学会理事会

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202301ikenhyomei/

2022年12月11日に開催された「第1回中高生日本語研究コンテスト」開催記念シンポジウム「日本語学と国語教育」の録画を公開しました。2023年1月31日までの期間限定です。この機会にぜひ御覧ください。当日の講演資料もダウンロードできます。

・「第1回中高生日本語研究コンテスト」シンポジウム録画の公開リンク(2023/1/31公開終了)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/contest2022_sympo/

2023年度春季大会以降の口頭発表、ポスター発表の審査をシングルブラインド制(応募者名を審査者に開示する方式)で実施します。

これまで口頭発表、ポスター発表の審査をダブルブラインド制(応募者には査読者名を知らせず、かつ、審査者にも当該の応募者名を知らせない状態で審査を行う方式)を採ってきましたが、このたびシングルブラインド制(応募者名を審査者に開示する方式)へと移行することを大会企画運営委員会として決定いたしました。

これは、インターネットの検索等により審査者が応募者を容易に推測できる現状にあること、ダブルブラインド制を維持するための書き換え等が応募者にとって負担となっていること、多くの学会の口頭発表や論文の審査においてすでにシングルブラインド制が採用されていることを考慮したものです。

審査の過程において、応募者と直接の利害関係のある審査者が担当とならないように取り扱う点についてはこれまでと変わりなく、審査者に応募者がわかることで、利害関係者であるかどうかの判断がより正確になります。また、審査結果についても、大会企画運営委員会全体で議論し、承認するというプロセスを採用しているため、シングルブラインド制への移行後も、審査内容にバイアスが出るなどの大きな問題は生じないと考えています。

シングルブラインドによる審査は、2023年度春季大会から採用いたします。シングルブラインド移行後は審査者に発表者名や所属情報が開示される点、ご了承ください。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/taikai_single_blind/

日本語学会主催「第1回中高生日本語研究コンテスト」で受賞した15件の動画を公開しました。優れた研究,面白い研究,発展性を感じさせる研究,着眼点にうならされる研究など,多様な作品が表彰されました。ぜひご視聴ください。

・「第1回中高生日本語研究コンテスト」表彰作の公開リンク

・日本語学会による講評リンク

この記事のパーマリンク: https://www.jpling.gr.jp/notice/contest2022/

会員向け一斉配信メールが不達であったというご報告を学会員の方からいただきました。原因は不明です。メールの不達に関しては、以下でメールが送付されていたかどうかがご確認できます。

学会ホームページ>会員向け一斉配信メール>一斉配信メールバックナンバー

ご不安がおありの方は会員マイページ内の登録情報の変更・確認より、メールアドレスの変更をお願いいたします。もし状況が改善しない場合には日本語学会事務局までご連絡くださるようお願いいたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/nondelivery/

本年度も,東京堂出版のご好意により『日本語学大辞典』の新入会員特別価格販売を行うこととなりました。2022年度新入会員にかぎり,41,250円(税込)→28,050円(税・送料込)でご購入いただけます。

申し込み方法など,詳しくはPDFチラシを御覧ください(AcrobatReaderなど,閲覧用ソフトが必要な場合があります)。

なお、このたび在庫がなくなり,これを機に次のような変更が生じます(これは書店経由で注文されても同様となります)。

・オンデマンド版になります。

・製本が変更になり,上製カバー装となって,函がなくなります。

・ISBNコードが変更になります。

・注文後の制作となるため,お手許に届くのに1ヵ月ほどを要する場合もあります。

どうかご了承くださるようお願いいたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202211daijiten/

『日本語の研究』の姉妹誌Language in Japanは、2023年創刊号のための論文募集を始めました。

詳細については下記をご覧ください。

Language in Japan Website

https://sites.google.com/view/language-in-japan/

ご投稿、および、お問い合わせは下記までご連絡ください。なお、お問い合わせについては日本語でも結構です。

Language in Japan編集局

editor-lij■■jpling.gr.jp(■■は@に置き換えてください)

会員の皆様からのご投稿を心よりお待ちしております。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/lij_v1_call/

以下の通り、言語系学会連合の公開シンポジウムを実施します。

言語系学会連合 2022年度 公開シンポジウムHP / シンポジウムポスター

テーマ:コミュニケーションの技法―どうすれば相手にことばは伝わるか?―

開催日:2022年9月10日(土) 13:00~17:00

開催方法:オンライン(Zoomミーティング)

プログラム:

13:00~13:10 開会のごあいさつ 近藤泰弘(言語系学会連合運営委員長)

13:10~13:45 「胸にジーンとくる話し方」 椎名美智(法政大学)

13:50~14:25 「トリセツにおける表現技術」 細田達幸(テクニカルコミュニケーター協会)

14:30~15:05 「「ありがとう」は常識? それとも方言?」 澤村美幸(和歌山大学)

15:15~15:50 「ニュースをやさしい日本語で伝える工夫」 越智慎司(日本放送協会)

15:55~16:30 「ひきこもりと「言葉にならない思い」」 貴戸理恵(関西学院大学)

16:30~16:55 ディスカッション

16:55~17:00 閉会のごあいさつ 野田尚史(言語系学会連合事務局長)

参加方法:リンク先のフォームからの事前申し込み

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/uals_sympo2022/

日本語学会理事会

武蔵野書院のご好意により,日本語学会論文賞叢書3,松倉昂平著『福井県嶺北方言のアクセント研究』(2022年5月刊行,定価12,100円(税込み価格))の会員特別価格販売(2割引き送料無料)を行うこととなりました。ご希望の方は,info■■musashinoshoin.co.jp(■■は@に置き換えてください)宛にご連絡ください。その際には,必ず「日本語学会会員」であることを明記してください。

本書は,「本書は福井県方言のアクセントの詳細を明らかにする初めての本格的な研究書」です。詳細につきましては武蔵野書院HP(https://www.musashinoshoin.co.jp/shoseki/view/2877/)をご参照ください。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202205ronbunsyousousyo/

日本語学会では日本学術振興会育志賞にふさわしい人材を広く会員の中から募集します。この賞は日本語学会会長名で日本学術振興会に候補者1名を推薦するものです。詳しくは日本学術振興会育志賞(https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html)をご覧ください。

1.対象者(候補者)の条件

受付締め切り日の5月16日(月)時点で,日本語学会会員であること。かつ日本学術振興会育志賞の条件を満たすもの。

https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/gaiyo.html

2.提出書類

日本学術振興会育志賞推薦書等様式一覧より以下のa~cの3点。

https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/yoshiki.html

a 様式3-① 推薦理由書A(日本語学会会員である研究指導者が作成)

b 様式3-② 推薦理由書B(A以外の日本語学会会員である推薦者が作成)

c 様式4 研究の概要等(候補者が作成)

3.提出方法

メールのタイトルを【日本学術振興会育志賞応募書類】とし,ファイルを添付してお送りください。

送付先:日本語学会事務局(jpling-post■■bunken.co.jp)(■■は@に置き換えてください)

4.締め切り

2022年5月16日(月)必着

5.候補者選考方法

日本語学会理事会で選考を行います。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/yuusi/

日本語学会編集委員会

機関誌『日本語の研究』第18巻1号「新刊書目」144ページ掲載の,『シリーズ〈日本語の語彙〉6 近代の語彙2』におきまして,編者のお名前を下記の通り誤記しておりました。

[誤]佐藤武義編 [正]飛田良文編

飛田良文先生,佐藤武義先生,会員の皆様に深くお詫びし,訂正いたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202204owabi/

日頃より,日本語学会の活動にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。この度は,2022年度秋季大会以降の開催形態についてお知らせします。

今春の2022年度春季大会については,2021年度に引き続きオンラインによる開催となりました。理事会では,2022年度秋季大会以降の大会の開催形態について慎重に検討してまいりましたが,新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み,下記の通り,当面の間,現地開催とオンライン開催を交互に行うことを決定いたしました。

2022年度秋季大会:オンライン開催

2023年度春季大会:現地開催(会場調整中・一部内容はオンラインでも視聴可能にする予定)

2023年度秋季大会:オンライン開催

2024年度春季大会(80周年記念式典):現地開催(会場調整中)

2022年度秋季以降の大会については,現地開催とすることを検討してまいりました。しかし,現時点では,全国的な感染状況の見通しが立たないことから,会場確保を確約してくださる大学はわずかしかありません。そこで,会場校の目処が立った2023年度春季,2024年度春季を現地開催とし,2022年度秋季,2023年度秋季をオンライン開催とすることにいたしました。

現地開催の大会は,感染状況の推移を見ながら,適切な感染対策を講じて実施いたします。また,オンライン開催は,全国から参加しやすい開催形態です。いずれの大会も多くの方のご参加をお待ち申し上げます。

なお各大会の詳細については,決まりましたら会員の皆様にお知らせいたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202204kaisaikeitai/

日本語学会理事会

武蔵野書院のご好意により,日本語学会論文賞叢書2,菊地恵太著『日本略字体史論考』(2022年1月刊行,定価11,000円(税込み価格))の会員特別価格販売(2割引き送料無料)を行うこととなりました。ご希望の方は,info■■musashinoshoin.co.jp(■■は@に置き換えてください)宛にご連絡ください。その際には,必ず「日本語学会会員」であることを明記してください。

本書は,「本書は従来明らかにされていなかった略字体の使用実態の歴史を把握し,非規範的場面における漢字字体史の一端を明らかにすることを目的とする」ものです。詳細につきましては武蔵野書院HP(https://www.musashinoshoin.co.jp/shoseki/view/2862/)をご参照ください。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202202ronbunsyousousyo/

日本語学会理事会

武蔵野書院のご好意により,日本語学会論文賞叢書,服部紀子著『「格」の日本語学史的研究─江戸期蘭文典と国学からの影響─』(2021年9月刊行,定価8,800円(税込み価格))の会員特別価格販売(2割引き送料無料)を行うこととなりました。ご希望の方は,info■■musashinoshoin.co.jp(■■は@に置き換えてください)宛にご連絡ください。その際には,必ず「日本語学会会員」であることを明記してください。

本書は,「蘭文典から『語学新書』の格理解への過程を,近代文法学説に見られる格研究の前史として位置づけることが本研究の目的」とするものです(本書「序章」より一部抜粋)。詳細につきましては武蔵野書院HP(https://www.musashinoshoin.co.jp/shoseki/view/2814/)をご参照ください。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202110ronbunsyousousyo/

日本語学会理事会

今秋から,「日本語学会論文賞叢書」の刊行が始まります。この叢書は,2017年度からの日本語学会論文賞受賞者1名(共著論文の場合は執筆者全員)に対して,武蔵野書院が直接出版費を全額負担し,論文賞の受賞内容を含む研究成果を,図書として刊行するという企画です。

その概要を述べますと,日本語学会論文賞受賞者は,受賞後,最長2年半のあいだに,武蔵野書院指定の定型フォーマットで原則300頁以内となるように,原稿を執筆・入稿することによって,その後1年以内に刊行される,というものです。

また,この叢書は,主に若手研究者の研究図書公刊が難しくなっている昨今にかんがみ,それを支援・促進することを趣旨としています。このことが,日本語学会論文賞受賞を目指す動機付けのひとつとなることを,願っています。

なお,日本語学会会員には,会員宛の会員割引価格となる予定ですので,申込み方法などは別途お知らせいたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202109ronbunsyousousyo/

日本語学会理事会

日頃,日本語学会の活動にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。この度は,2022年度春季大会の開催形態についてお知らせします。

今秋の2021年度秋季大会については,前回に引き続きオンラインによる開催となりました。理事会では,来たる2022年度春季大会の開催形態について慎重に検討してまいりましたが,新型コロナウイルス感染症の現時点における感染状況の悪化に鑑み,2022年度春季大会もオンライン開催とすることを決定いたしました。

2020年度秋季から3回,オンライン開催が続きましたので,次回2022年度春季大会については,なんとか現地開催をと検討してまいりました。しかし,現時点では,この全国的な爆発的感染状況により,2022年春季の会場確保を確約してくださる大学は存在しない状況です。一方,オンライン大会の技術的な側面は,何回か行ってきたことにより,大きな問題点はなくなってきました。

以上により,2022年度春季大会も,残念ながら,オンラインによる大会開催の方法をとることにいたしました。2021年度春季大会からは,現地開催時よりも参加費のご負担が少なくなるよう,開催方法に工夫をいたしましたが,これは2022年度春季大会にも続けて適用する予定です。オンライン開催は,全国どこからでも参加しやすい形態ですので,多くの会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。

なお開催日は2022年5月14日(土),15日(日)を予定しております。詳細が決まりましたら会員の皆様にお知らせ致します。

(参考)

新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年3月18日変更))

文部科学省(高等教育局長)「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン」(令和2年6月5日)

文部科学省「感染拡大の防止と研究活動の両立に向けたガイドライン(改訂)」(令和2年10月6日)

一般社団法人日本コンベンション協会「新型コロナウイルス感染症禍におけるMICE開催のためのガイドライン第4版」(2021年1月18日)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202109taikai2022a/

日本語学会理事会

日本語学会編集委員会

日本語学会では隔年に1度,機関誌『日本語の研究』の「展望号」を刊行しております。次号「2020年・2021年における日本語学界の展望」については,第18巻第2号(2022年8月刊)を予定しておりました。ところが2019年末よりのCOVID-19の蔓延,それに伴う「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の発出等により,展望執筆者による文献調査・閲覧が極めて困難な状況にあります。

具体的には,展望対象文献の基礎資料となる各種文献データベース作成に遅れがあるほか,各大学図書館における学外者閲覧の制限・禁止,また域外への出張制限など,展望執筆には誠に困難な環境が続いております。

このような状況に鑑み,日本語学会編集委員会としましては,このままでは通常通りの展望号編集・刊行は行えないと判断いたしました。そこで様々な事情を考慮した結果,例年並みの文献情報が得られるのは少なくとも8箇月後という見通しとなり,展望号の刊行を2号分遅らせて第19巻第1号(2023年4月刊)とする結論に至りました。この点についてはすでに理事会にも報告いたしております。

通常通りの展望号刊行ができないことは誠に残念ではありますが,上述のような状況をお汲み取りいただき,何とぞご理解賜りますよう,お願い申し上げます。

なお,本来の展望号である第18巻2号を「通常号」とするか「特集号」とするかにつきましては編集委員会において検討し,改めて会員のみなさまにご連絡申し上げます。

以上,なにとぞご寛恕のほどお願い申し上げます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202108owabi/

本年度も,東京堂出版のご好意により『日本語学大辞典』の新入会員特別価格販売を行うこととなりました。2021年度新入会員にかぎり,41,250円(税込)→28,050円(税・送料込)でご購入いただけます。

申し込み方法など,詳しくはPDFチラシを御覧ください(AcrobatReaderなど,閲覧用ソフトが必要な場合があります)。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202106daiziten/

選挙管理委員長 肥爪周二

「日本語学会会則」および「日本語学会選挙施行規則」に基づき,2021年4月に実施された次期理事9名を候補者とした会長選挙の結果,過半数を獲得した候補者がいませんでしたので,5月8日(土)の評議員会にて決選投票を行うことになりました。

投票人数:46,投票率:92%(評議員による投票)

決選投票の結果,以下の方が次期会長に選任されましたので,ここにお知らせします。

投票人数:49,投票率:98%(評議員による投票)

会長(任期3年:2021年6月1日~2024年5月31日)

近藤泰弘

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice202105kaityo_senkyo/

日本語学会理事会

日頃,日本語学会の活動にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。この度は,2021年度秋季大会の開催形態についてお知らせします。

来月2021年5月に開催される2021年度春季大会については,すでにオンラインによる開催とすることをご報告しており,準備も順調に進んでおります。理事会では,来たる2021年度秋季大会の開催形態について慎重に検討してまいりましたが,新型コロナウイルス感染症の現時点における諸状況に鑑み,2021年度秋季大会もオンライン開催とすることを決定いたしました。

2020年度秋季大会,2021年度春季大会とオンライン開催が続きますので,次回2021年度秋季大会については,現地開催の可能性を改めて模索してまいりました。しかし,会場校候補となる大学から確実に施設をお借りできるかどうか,現時点での見通しが全くついておりません。また,もし仮に現地で開催できたとしても,「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年3月18日変更)による感染症拡大予防の点から,会場定員等の制約が生じ,研究発表はもとより,懇親会などを含む従来通りの大会開催が極めて難しいことが明らかです。それに対して,オンラインによる学会,研究会は一般的に行われるようになり,技術的な面での問題点はほとんどなくなりました。

以上のことを考え合わせ,2021年度秋季大会もオンラインによる大会開催の方法をとることにいたしました。2021年度春季大会からは,現地開催時よりも参加費のご負担が少なくなるよう,開催方法に工夫をいたしました。また,これは2021年度秋季大会にも続けて適用する予定です。オンライン開催は,各地から参加しやすい形態ですので,多くの方のご参加をお待ち申し上げます。

(参考)

新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年3月18日変更))

文部科学省(高等教育局長「)大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン」(令和2年6月5日)

文部科学省「感染拡大の防止と研究活動の両立に向けたガイドライン(改訂)」(令和2年10月6日)

一般社団法人日本コンベンション協会「新型コロナウイルス感染症禍におけるMICE開催のためのガイドライン第4版」(2021年1月18日)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202104taikai2021b/

日本語学会理事会

日本語学会編集委員会

平素日本語学会の活動にご協力をたまわり誠にありがとうございます。

『日本語の研究』第17巻1号は,編集上の都合により,刊行が遅れます。

各巻1号の発送は通常3月下旬のところ,第17巻1号の発送は4月下旬となります。

会員の皆様,並びに購読者の皆様にお届けするのが通常より遅くなりますことを,謹んでお詫び申し上げます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202103owabi/

選挙管理委員長 肥爪 周二

「日本語学会会則」および「日本語学会選挙施行規則」に基づき,2021年3月に実施された理事選挙の結果,以下の9名の方々が新たに理事に選任されましたので,ここに お知らせします。

投票人数:46,投票率:92%(評議員による投票)

理事(任期3年:2021年6月1日~2024年5月31日,*は次期再任なし)

*小野正弘,木部暢子,小林隆,*近藤泰弘,*清水康行,*田中牧郎,*月本雅幸,野田尚史,*森山卓郎(五十音順)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202103rizi_senkyo/

日本語学会大会企画運営委員会

日本語学会2021年度春季大会は,2020年度秋季大会に続き,オンラインによる2回目の大会開催となります。前回大会の経験を踏まえ,今大会では,より効率的で効果の高い(今後に継承可能な)オンライン大会の運営方法を確立するため,いくつかの変更を試みます。主な変更点を以下に挙げます。

(1)研究発表会場に使用するZoomをミーティングのみにし,ウェビナーは使用しない。前回大会の準備段階に比べてZoomの機能改善があり,ミーティングでも安定した会場運営が可能であると判断した。

(2)ポスター発表のプログラムを,各発表が時系列で並ぶプログラムから,同一時間帯に複数件の発表が並ぶプログラムに変更する。Zoomミーティングのブレイクアウトルームの機能が拡張され,参加者各自が参加したいルームを選択できるようになったことにより,この機能を活用したポスター発表会場の運営が可能であると判断した。

(3)前回大会では,大会専用プラットフォームサイト(事前参加申し込み者のみがログイン可能)の構築を外部委託したが,今大会では実行委員会で自作する。機能は制限されるが,オンライン大会に必要な情報は自作のサイトでも提供できると判断した。これにより,大幅な経費削減が見込まれる。

(4)発表に回線接続トラブルによる遅延が生じた場合の発表振替時間は設けず,発表と発表の間のインターバル(休憩時間)で調整する。万一,インターバルの時間帯で調整できないトラブルが生じ,プレゼンテーションが未完了となった場合も,発表は成立したものと見なす。前回大会と同様に,大会会期前に発表者と会場運営担当者(司会・司会補助・ホスト)による発表リハーサルを実施し,予測されるトラブルを事前に把握することで,トラブルの回避は可能であると判断した。

なお,前回大会の参加申込数は一般305人,特別188人でした。今大会でもこの規模の参加が維持されると予想した場合,(1)と(3)の変更及び今大会から実施する予稿集冊子の廃止(PDF版を常時公開)により,大会開催費の支出が大幅に抑えられることから,今大会の参加費の設定を以下のようにいたしました。

一般(専任職にある方) 2,500円(通常は3,000円)

特別(専任職にない方) 1,000円(通常は2,000円)

特別参加者の減額幅を大きくしているのは,学生,若手研究者の皆様の参加を促したいためです。会員の皆様には,まだ会員ではないご指導の学生,日本語研究に関心のある方へのお声がけを是非ともお願いいたします。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202103taikai_henko/

日本語学会理事会

「令和3年2月福島県沖地震」により被災された会員の皆様に,心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興を祈念いたします。

日本語学会では,自然災害により被害を受けられた会員の皆様に,年会費免除の支援を行っております。ご自宅やご勤務先が被災された場合には,以下の2つの書類を添えて,日本語学会事務局までお申し出ください。

理事会の審議によって免除が妥当と判断された場合,年会費を免除いたします。

- 会費免除申請書(学会所定様式,本学会HPよりダウンロード)

- 自治体発行の罹(被)災証明書のコピー(入手できない場合には,日本語学会事務局にご相談ください)

申請受付期間は災害発生後1年間です。申請は随時受け付けます。

学生会費を適用する会員の皆様は,扶養者の方が被災された場合も申請の対象となります。

申請について詳しくは,以下のページをご覧ください。

https://www.jpling.gr.jp/kaiin/kaihi/#saigai

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202102omimai/

先ごろ日本学士院会員に就任されました本学会会長・金水敏氏を講師に,公開講演会を開催する運びとなりました。

新型コロナウイルス感染症拡大により,日本語学会YouTubeチャンネルによる収録配信で実施いたします。

どうぞご視聴のほどお願い申し上げます。

期日 2021年3月23日より配信中

会場 日本語学会YouTubeチャンネル

プログラム

金水敏「私の日本語研究と学会の役割―「存在表現」研究を中心に―」

主催:日本語学会

協賛:言語系学会連合

(2021年3月26日更新)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202102koenkai/

日本語学会編集委員会

長らくお待たせしておりました電子投稿システムを公開いたしました。

投稿についてをご確認ください。

ご自身の会員番号(ログインID)とパスワードにより,投稿システムにログインしてください。

投稿方法についてのマニュアル(PDF)も公開しておりますので,ご覧ください。

次の投稿締切は1月31日(第17巻第2号(2021年8月発行))です。

会員の皆様のご投稿をお待ちしております。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202101toko_system/

本学会の会長・金水敏氏が日本学士院の新会員に選定されました。

謹んで祝意を表します。

「日本学士院会員の選定について」

https://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2020/121401.html#002

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202012syukui/

日頃,日本語学会の活動にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。この度は,2021年度春季大会の開催形態についてお知らせします。

2021年度春季大会は2021年5月15日・16日に京都の同志社女子大学で開催される予定でしたが,理事会で慎重に検討いたしました結果,2020年度秋季大会に引き続き,現地開催を取りやめ,オンラインによる開催とすることを決定いたしました。

2020年度は,春季大会が現地での開催中止,秋季大会がオンライン開催となったこともあり,次回の2021年度春季大会も現地での開催ができないことについては,会員の皆様には大変に残念に感じられることと思います。研究上の知友との交流や研究情報の交換など,現地開催の大会に期待されていたことが実現できず,誠に申し訳なく存じます。

理事会でも,現地開催や,ハイブリッドによる開催などの可能性を模索しましたが,現在の新型コロナウイルス感染症の状況から,来年5月に会場校から確実に施設をお借りできるかどうか,現時点での見通しがついておりません。また,もし現地で開催できても,「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年5月25日変更)による感染症拡大予防・クラスター対策の点から,教室定員等の制約があり,従前のような形での開催は困難です。また,現時点で,他地域への出張制限などのある方もあると聞いております。ハイブリッドによる開催は,経費が二重化する上,現地開催の問題点を完全に解消することができません。それに対し,オンラインでの開催は,2020年度秋季大会での参加アンケートなどから,学会大会としての機能を十分に果たすことが実証されています。2020年度秋季大会で得た様々な知見を生かしていくことが可能です。

以上のことを考え合わせ,2021年度春季大会もオンラインによる大会開催の方法をとることにいたしました。オンライン開催のメリットを生かし,前回大会以上の充実した大会となることを念願しております。会員の皆様の積極的なご参加を心からお待ち申し上げます。

日本語学会理事会

(参考)

新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月25日変更))

文部科学省(高等教育局長「)大学等における新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン」(令和2年6月5日)

文部科学省「感染拡大の防止と研究活動の両立に向けたガイドライン(改訂)」(令和2年10月6日)

一般社団法人日本コンベンション協会「新型コロナウイルス感染症禍におけるMICE開催のためのガイドライン第3版」(2020年9月18日)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202011taikai2021a/

日本語学会理事会は,日本学術会議の「第25期新規会員任命に関する要望書」(2020 年10月2日)を支持します。

日本語学会理事会

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202011ikenhyomei/

本年度も,東京堂出版のご好意により『日本語学大辞典』の新入会員特別価格販売を行うこととなりました。2020年度新入会員にかぎり,41,250円(税込)→28,050円(税・送料込)でご購入いただけます。

申し込み方法など,詳しくはPDFチラシを御覧ください(AcrobatReaderなど,閲覧用ソフトが必要な場合があります)。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202010daiziten/

このたび,学会事務体制の変更にともない,「日本語学会本部」を東京大学文学部国語研究室から事務委託先へ移転することにいたしました。

新本部の所在地は次の通りです。

東京都新宿区山吹町358-5アカデミーセンター(株式会社国際文献社内)

※「日本語学会事務局」所在地と同じ

本部の移転にともない,評議員会の審議・承認を経て,「日本語学会会則」も改定されました(第2条を改定)。

会則全文は下記ページをご覧ください。

日本語学会会則

https://www.jpling.gr.jp/wp-content/uploads/2013/11/kaisoku20200703.pdf

最後に,これまで長年にわたり,「日本語学会本部」として学会運営にご尽力くださった東京大学国語研究室の皆様に,篤く御礼申し上げます。

日本語学会理事会

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202008iten/

「令和2年7月豪雨」により被災された会員の皆様に,心よりお見舞い申し上げます。

日本語学会では,自然災害により被害を受けられた会員の皆様に,年会費免除の支援を行っております。ご自宅やご勤務先が被災された場合には,以下の2つの書類を添えて,日本語学会事務局までお申し出ください。

理事会の審議によって免除が妥当と判断された場合,年会費を免除いたします。

(1) 会費免除申請書(学会所定様式,本学会HPよりダウンロード)

(2) 自治体発行の罹(被)災証明書のコピー(入手できない場合には,日本語学会事務局にご相談ください)

申請受付期間は災害発生後1年間です。申請は随時受け付けます。

学生会費を適用する会員の皆様は,扶養者の方が被災された場合も申請の対象となります。

申請について詳しくは,以下のページをご覧ください。

https://www.jpling.gr.jp/kaiin/kaihi/#saigai

日本語学会理事会

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202008omimai/

会員サービス向上のため,マイページ(日本語学会員限定利用)を導入しました。マイページでは機関誌送付先住所,連絡先メールアドレス,所属など登録情報の確認・修正などが可能です。ぜひご活用ください。

マイページURL

https://iap-jp.org/jpling/mypage/

※学会ホームページからもアクセスが可能です。

ログイン用IDと初期設定パスワードは会員ご本人に郵送しました(会費請求書内に記載されています)。ID・パスワードの使用・保管には十分にご注意くださいますようお願いいたします。

※マイページでは以下の操作が可能です。

・登録情報の変更・確認(氏名等,一部ご自身では修正できない項目もあります。)

・会費納入状況の照会(入金情報の反映にはご入金から2-3営業日ほどかかります。)

・会員名簿の検索

・会務報告資料の閲覧

必ずログインをして登録情報のご確認をお願いします。特に,メールで学会からのお知らせを配信する機会が増えますので,メールアドレスのご登録をお願いいたします。なお,ドメインが @hotmail.com,@hotmail.co.jp, @outlook.jp,@outlook.com,@live.jp,@live.com などのメールアドレスを登録する際にはsjl_info■■jpling.gr.jp(■■は@に置き換えてください)からのメールを受信するよう設定変更していただくか,他のメールアドレスを登録してください。

会員名簿の検索機能を設置していますが,氏名以外の個人情報については初期設定を非公開としています。ご確認のうえ,必要に応じて変更してください。

ご不明な点がありましたら,マイページ内のお問い合わせフォームか日本語学会事務局にお問い合わせください。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202006mypage/

日本語学会2020年度秋季大会は,九州大学を会場に現地開催を予定しておりましたが,新型コロナウイルス感染症の完全な収束が見通せない現状に鑑み,現地開催を取りやめ,オンラインで開催することにいたしました。

6月初頭の現在,緊急事態宣言は解除され,国内での感染拡大傾向は収まったかのように見えますが,新型コロナウイルス感染症対策本部による「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年5月25日変更)においては,「緊急事態宣言が解除された後も,全ての都道府県において,(中略)基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要がある」(p.7)とされ,特に,「全国的かつ大規模な催物等の開催については,感染リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するよう,主催者に慎重な対応を求める」(p.16)とされています。完全な収束までは,感染リスクへの対応が不可欠であり,またいかなる対策を講じたとしても,クラスター発生のリスクは皆無にはなり得ません。

一方で,社会インフラとしてのリモートワークシステムは,この数ヶ月で格段に一般社会に普及し,実際にオンラインでの大会開催を実施した(実施予定の)学会・研究会も現れています。コロナ禍中に広がったこうした流れは,学会発表の一形態として,今後も定着する可能性は大いにあると思われ,むしろ今大会でオンライン開催に積極的に取り組んでいくことが,学会の将来につながることと判断いたしました。

オンライン開催の具体的な方法等については,決まり次第お知らせしていきます。運営側にとっても参加者の皆様にとっても,試行的な大会となることをご理解いただき,積極的なご参加を賜りますようお願いいたします。

(参考)

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」

新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

文部科学省「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」>「業種別ガイドライン」

文部科学省「感染拡大の予防と研究活動の両立に向けたガイドライン」

日本語学会理事会

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202006taikai2020b/

新型コロナウイルス感染症の影響により,大学・図書館等の利用に影響が出ております。これに関しまして,本学会では従来,発行の半年後にJ-STAGEで無償公開される『日本語の研究』の第16巻1号(2020年4月1日発行)を,第15巻3号(2019年12月発行)と同時に,6月1日より公開いたしました。

小さなことではございますが,会員の皆様,そして日本語研究に関心をお持ちのすべての方のお役に立てれば幸いです。第16巻1号では,小特集『日本語学大辞典』のほか,2本の研究論文と書評が公開されております。ぜひご利用ください。

日本語学会編集委員会

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202005kikansi_kokai/

『日本語の研究』第16巻3号への投稿について

日本語学会編集委員会

今月末5月31日(日)は,『日本語の研究』第16巻3号の投稿締切です。今回の投稿につきましては,会員マイページの開設が完了していないため,従来通り,①投稿原稿と,②「投稿確認メモ」および「著作権譲渡表明」を,下記メールアドレスまで添付ファイルにてお送りください。

投稿送付先 journal■■jpling.gr.jp(■■は@に置き換えてください)

②の「投稿確認メモ」および「著作権譲渡表明」の詳細は,現在,学会ホームページ(下記)に掲載されている旧投稿規程の「8.投稿の際に提出するもの」をご確認ください。

投稿受付後,速やかにこちらから受理のご連絡をいたします。もし連絡がない場合はお問い合わせください。

また,投稿に際し,本年度の会費納入の確認をいたしますが,事務委託への過渡期にあたり,まだ納入ができていない方もいらっしゃるかもしれません。今号に関しては,そのような方の投稿も受け付けますが,5月送付予定の会費請求到着後,お早めに会費を納入してくださいますようお願いいたします。ご不明の点などがありましたら,下記編集委員会連絡先までご連絡ください。

お問い合わせ先 hensyu.jpling■■gmail.com(■■は@に置き換えてください)

以上,直前のお知らせとなりましたことをお詫び申しあげます。皆様のご投稿をお待ちいたしております。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202005kikansi_toko/

『日本語の研究』への投稿について

日本語学会編集委員会

『日本語の研究』第16巻1号掲載の「『日本語の研究』執筆要領」におきまして,今後の投稿は電子投稿システムにより行っていただくこととなりましたが,4月2日現在,システムはまだ稼働していませんので,システム稼働前に投稿をご希望の方は,旧来の投稿規程の通り,「投稿原稿」と,「投稿確認メモ」および「著作権譲渡表明」を,次のEメールアドレスまでご送付ください。

journal■■jpling.gr.jp(■■を@に置き換えてください)

電子投稿システムの稼働は4月下旬の予定です。なお投稿に際しては,新年度会費の支払いをお済ませくださいますよう,お願い申し上げます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202004kikansi_toko/

『日本語の研究』第16巻1号(2020年4月1日発行)を発送しました。

今回は,3月13日時点で,2019年度の会費納入が確認できた方への発送です。3月14日以降に会費を納入された方には,後日機関誌を送付いたします。また,新型コロナウイルス感染症の影響により,中国への機関誌発送は後日となります。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202004kikansi16-1/

雑誌『国語学』の掲載論文等を公開している国立国語研究所「雑誌『国

(旧) https://db3.ninjal.ac.jp/SJL/

(新)https://bibdb.ninjal.ac.jp/SJL/

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202003db_url/

2020年4月1日より,学会事務の一部を国際文献社に委託することになりました。入会,退会,住所や所属など会員情報の変更,会費請求などの事務手続きは,業務委託先を通じて行われます。業務委託開始にともなう変更点は次の通りです。

(1) 連絡先窓口

2020年4月1日から,日本語学会の連絡先窓口が変わります。従来の「日本語学会事務室」は廃止しますので,お問い合わせは新しい連絡先窓口へお願いします。

〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター 日本語学会事務局

TEL:03(6824)9377 FAX:03(5227)8631

E-mail:jpling-post■■bunken.co.jp(■■は@に置き換えてください)

(2) 入会と退会

個人会員の入会は,Web上に開設する入会フォームからの手続きとなります。入会フォームが整い次第,お知らせします。

→入会案内に入会フォームへのリンクを掲載しました。

団体会員の入会は,(1)の連絡先窓口へお申し出ください。

退会は(1)の連絡先窓口へお申し出ください。

(3) 会員情報の変更

機関誌送付先住所,連絡先メールアドレス,所属などの会員情報の変更は,新たに開設する「マイページ」で行うことができるようになります。「マイページ」のログインIDとパスワードは後日お知らせします。

→6月初旬、マイページを開設し、ログインIDとパスワードを会員に送付しました。

連絡先メールアドレス(自然災害等による大会中止などの緊急連絡に使用)や生年月日(評議員・会計監査の被選挙権や学会賞の資格確認に必要な情報)は,「マイページ」で登録できるので,未登録の場合はご登録をお願いします。

なお,「マイページ」の利用に支障がある場合は,(1)の連絡先窓口でも受け付けます。

(4) 会費の請求と納入

会費の請求は,年度の初めに会員お一人お一人に対して,郵送にて行います(今年度は業務委託移行のため送付が遅れます)。同封の振込用紙をお使いください。従来は郵便振替のみでしたが,コンビニエンスストアでの納付も可能です。

また,会費の納入状況を「マイページ」にて確認できるようになります。

(5) 機関誌への投稿

Web上の投稿受付フォームからの手続きに変わります。投稿受付フォームの稼働は4月下旬の予定です。それまでは従来通り,投稿規程にしたがって,「投稿原稿」「投稿確認メモ」「著作権譲渡表明」をjournal■■jpling.gr.jp(■■は@に置き換えてください)までご送付ください。

(6) 大会の研究発表応募

2020年秋季大会の研究発表応募から,Web上の応募受付フォームを導入します。詳しくは後日お知らせします。

事務体制の変更により,会員の皆様にご不便をおかけする面もあろうかと存じますが,理事会・各委員会は最善を尽くす所存です。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

日本語学会理事会

(2020年06月04日追記・改訂)

(2020年04月01日追記・改訂)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202003itaku/

大会懇親会事前申し込みの取りやめについて

日本語学会理事会

大会懇親会の参加について,2010年度秋季大会から事前申し込みを設けていましたが,2020年度春季大会(東京外国語大学)から当日申し込みに一本化することにいたしました。

これにともない,従来,事前申し込み参加費(一般5,000円,学生3,000円)と当日申し込み参加費(一般6,000円,学生4,000円)の2区分であったものが,当日申し込み参加費(一般5,000円,学生3,000円)の1区分のみとなります。

また,懇親会の参加は,当日の大会会場のみでの受付となります。

懇親会の内容について従前からの変更はありませんので,交流の場として引き続きご利用くださいますようお願い申し上げます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202002zizen_toriyame/

刊行物の受贈辞退について(お願い)

日本語学会理事会

会員並びに出版者のみなさまから,図書・雑誌・別刷りなどのご労作を,学会宛にご寄贈いただくことが多々あります。先般からお知らせしているように,本学会は2020年3月末日をもって学会事務室を閉室するため,図書・雑誌・別刷りなどの寄贈書の保管が困難になります。

つきましては,今後,図書・雑誌・別刷りなどの受贈を,本学会は一切辞退いたします。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/202002zitai/

日本語学会会員のみなさま,2020年の年頭にあたり,ご挨拶申し上げます。

2019年度は,これまでの学会運営体制の最後の年度となります。一昨年に刊行されました『日本語学大辞典』の順調な販売成績と,この実績を基盤とする記念講演会を成功裡に終えることができるなど,記念になる年とすることができました。これも,ひとえに,日頃よりお支えくださっている会員のみなさまのお蔭と存じております。心より御礼申し上げる次第です。

これまでも折りに触れて申し上げてきたところですが,本年2020年においては,事務体制がまったく別の形式をとることになります。これまで学会事務室による丁寧な応対をしてきましたが,これを3月までといたします。4月からは,学会事務を専門的に請け負ってきた外部組織にゆだねることになります。すでに他学会の事務をこなしている,実績のある組織におまかせするので,概ね問題なく移行できるものと確信しております。とはいえ,事務体制の変更により,従前どおりとは行きかねる局面もあるかと思いますので,どうか,みなさまのご理解とご協力を切にお願い申し上げます。

さて,事務体制は変わるわけですが,学会として活動は,たゆむことなく,続けていかなければなりません。春・秋の大会においても,また,いまは年3回の刊行となっております機関誌『日本語の研究』も,ますますの充実をめざしたく思うところです。会員のみなさまの研鑽の実りを,研究発表として,また機関誌への投稿として,積極的に反映して下されば幸いです。

この1年,どうか会員のみなさまの研究活動がますます活発になり,多くの発見と豊かな成果で満たされますよう,心よりお祈り申し上げます。

2020年1月吉日

日本語学会会長 金水 敏

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/2020nento_kaityo_aisatu/

このたび,東京堂出版の御好意により,『日本語学大辞典』を新入会員にかぎり,特別価格(税込41250円→新入会員特価28050円)にて販売することとなりました。

申し込み方法など,詳しくはPDFチラシを御覧ください(AcrobatReaderなど,閲覧用ソフトが必要な場合があります)。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201912daiziten/

謹告

本学会の元代表理事・渡辺実氏は,2019年12月6日に逝去されました。

謹んで哀悼の意を表します。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201912tyoi/

学会事務室の閉鎖にともない,大会予稿集のバックナンバー販売は,2019年12月末日をもって終了します。

会員の皆様には,ご了承くださいますようお願いいたします。

予稿集バックナンバー

https://www.jpling.gr.jp/taikai/yosisyu_hanbai/

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911yokosyu_hanbai/

2020年度春季大会以降の発表形態の変更にともない,以下のページを大幅に改定いたしました。

◆大会発表について

https://www.jpling.gr.jp/taikai/presentation/

主な改定内容は,以下の通りです。

1. 口頭発表,ポスター発表,ワークショップのそれぞれの発表形態,発表時間,機器使用(ポスター発表についてはポスターの判型),追加資料の配布の可否,発表賞の対象となるか否かについて明文化しました。

2. 口頭発表でご応募いただいた発表のうち,応募時にポスター発表での発表を可とするもので,委員会においてポスター発表のほうが適当と判断されたものについては,ポスター発表での発表をお願いする場合があることを明記しました。

3. 応募件数について,同一の応募者が同一の大会で筆頭発表者として応募できる件数を,「口頭発表・ブース発表のいずれか1件とワークショップにおける発表1件の合計2件」から,「口頭発表・ポスター発表・ワークショップのいずれか1件」としました。

4. 応募用要旨の提出ファイルを,「Wordファイル等とPDFファイルの両方」から「PDFファイル」のみとしました。

5. ワークショップの応募用要旨作成にあたっては,発表者(筆頭発表者・共同発表者)の氏名と役割を明記していただくことにしました(シングルブラインド審査の実施)。

6. 二重発表の禁止について,以下のように文言を変更しました。

(変更前)他の学会などで発表したもの,あるいは発表する予定のものとほとんど同じ内容の発表応募を禁じます。

(変更後)他の学会などで既に発表した,もしくは発表の申し込み中である内容,また,既に学術刊行物に掲載された,もしくは投稿中である論文と極めて類似する内容の発表応募を禁じます。

7. これまでの口頭発表,ワークショップの大会発表要領には,以下の規定がありましたが,発表時のプレゼンテーション上の自由度を損なうものと考え,明文化しないことにいたしました。

「パワーポイントを使用する場合,スライドに提示する内容は予稿集に沿ったものに限ります。予稿集にない内容(特に分析結果等)を加える,予稿集とは異なる構成にする等の変更は一切禁止します。資料番号等は,予稿集の番号と一致させてください。」

明文化はしないものの,審査を経て採用された発表が,予稿集の内容から大幅に逸脱することは望ましいことではない,という点についてはご理解いただき,発表の際には十分にご留意くださいますようお願いいたします。

大会企画運営委員会

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911taikai_kaitei/

2020年度からの学会業務の委託について

日本語学会理事会

日本語学会理事会は,2020年度からの事務体制変更に向けて,学会業務の整理に取り組むとともに,学会業務の一部を委託する請負先の選定作業を行ってきました。選定にあたっては,言語系学会の業務委託において実績のある数社に対して,会社訪問によるサービス内容等の調査,見積りの取得,あるいは,他学会から評判の収集を行い,理事会で慎重に検討を重ねてきました。

最終候補となった2社に対しては,再度の会社訪問を行い,業務内容と条件ができるだけ等しくなるような形で再度の見積りを取り,費用,提供サービスの内容,技術力,人的資源,実績などを考慮し,理事会で精査・熟考した結果,2020年度からの学会業務の委託先として国際文献社を選定するに至りました。

委託を予定している主な業務は以下の通りです。

- 事務局業務(入退会受付,会員情報管理,会費徴収,問い合わせ窓口)

- 会計業務(出納管理,帳簿管理,決算)

- 機関誌編集支援業務(投稿受付)

- 大会開催支援業務(発表応募受付,予稿集作成)

- 選挙支援業務(Web選挙)

なお,業務委託開始により,マイページサービス(会員情報変更,会費照会など)が始まります。

また,業務委託の実施により,大幅な歳出減が見込まれます。年来の財政構造赤字が解消します。

今後は,業務委託移行の実務段階に入ります。会員サービスの低下や停滞が起こらぬよう円滑な移行を目指します。

各種問い合わせ先などの変更については,詳細が決まり次第お知らせします。

日本語学会の活動に対して,引き続き,御支援,御協力のほど,お願い申し上げます。

追加情報をこちらの記事に掲載しました。https://www.jpling.gr.jp/notice/202003itaku/(2020年3月10日掲載)

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911itaku/

会費滞納に対する措置の変更について

日本語学会理事会

これまで,会費滞納会員に対しては,2年滞納で退会扱いとし,退会扱いまでの2年間機関誌を送付してきました。2020年度からは,1年滞納で機関誌送付を停止し,2年滞納で退会扱いとすることに改めます。2019年度の会費が未納の方には,機関誌16巻1号(2020年3月下旬頃発送予定)が届かないことになります(会費納入が確認され次第送付いたします)。会員の皆様には,ご了解くださいますようお願い申し上げます。

なお,この変更は評議員会(2019年10月26日)で審議・承認され,関係の「日本語学会会費に関する規則」が改定されました。

日本語学会会費に関する規則

https://www.jpling.gr.jp/gaiyo/kisoku/kaisoku/#kaisoku6

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911kaihi/

評議員・会計監査選挙,理事選挙,会長選挙の変更について

日本語学会理事会

評議員選挙は,以前は候補者を50人にしぼり込んでから,マークシート投票用紙で25人を選ぶ方式で行っていましたが,候補者が固定する傾向があったことから,2015年実施分から,全会員を候補として10人の氏名を書いて投票する方式に変えました。ところが,千数百人の候補から10人を選ぶことの困難さから,投票率の低下,候補者名簿のはじめの方に掲載される人への票の偏りなどの問題が指摘されるようになりました。

また,会計監査の選出は,以前は評議員会で行っていましたが,学会活動を監査するという重要な任務を担うことに鑑み,2015年実施分から,評議員選挙と同時に会員による選挙を行うように変更しました。ところが,評議員選挙と会計監査選挙を同時に行うことで,開票実務が煩雑になるなどの問題が生じていました。

今期理事会では,これらの問題を解決するための検討を重ねてきましたが,このほど,改定案を評議員会に提案し,承認されました。

今回の変更の要点は,次の通りです。

- 事務委託先が提供するWeb投票システムを用いて,電子投票を導入し,投票のしやすさ,開票作業の効率化を実現する。

- 候補者をしぼり込む段階から全会員が容易に参加できる,二段階投票を行う。

- 評議員選挙と会計監査選挙を同時に行う手順を,開票実務の円滑化の視点で整理する。

さらに,全評議員を候補者として評議員が投票する理事選挙,全理事を候補者として評議員が投票する会長選挙も,同じWeb投票システムを用いた電子投票で行うように変更しました。あわせて,従来は会長が実施責任者であったこれらの選挙も,評議員・会計監査選挙と同じく,選挙管理委員会の責任で行うこととし,選挙管理委員会を常設の委員会とすることにしました。

なお,改定された会則と,新たに制定された選挙施行規則は,下記ページに全文を掲載しています。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911senkyo/

会長経験者の理事再任について

日本語学会理事会

学会役員人事の流動性を高めるため,評議員会の審議・承認を経て,会長経験者の理事再任禁止を「日本語学会会則」に盛り込みましたので,お知らせします。

なお,会則全文は下記ページをご覧ください。

日本語学会会則

https://www.jpling.gr.jp/gaiyo/kisoku/kaisoku/#kaisoku1

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911kaisoku/

本学会の元理事・小林芳規氏が令和元年度の文化功労者に選ばれました。

謹んで祝意を表します。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911syukui/

自然災害により被害を受けられた会員の皆様の年会費免除について

日本語学会理事会

「令和元年台風第15号」「令和元年台風第19号」により被災された会員の皆様に,心よりお見舞い申し上げます。

日本語学会では,自然災害により被害を受けられた会員の皆様に,年会費免除の支援を行っております。ご自宅やご勤務先が被災された場合には,以下の2つの書類を添えて,本学会事務室までお申し出ください。

理事会の審議によって免除が妥当と判断された場合,年会費を免除いたします。

(1) 会費免除申請書(学会所定様式,本学会HPよりダウンロード)

(2) 自治体発行の罹(被)災証明書のコピー(入手できない場合には,学会事務室にご相談ください)

申請受付期間は災害発生後1年間です。申請は随時受け付けます。

学生会費を適用する会員の皆様は,扶養者の方が被災された場合も申請の対象となります。

申請について詳しくは,本学会HPをご覧ください。

https://www.jpling.gr.jp/kaiin/kaihi/#saigai

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201910saigaisien/

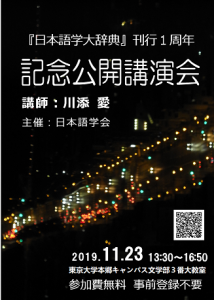

『日本語学大辞典』刊行1周年記念公開講演会 開催報告

日本語学会広報委員会

11月23日,東京大学にて開催されました,『日本語学大辞典』刊行1周年記念公開講演会は,雨天ながらも,100名以上の方が来訪され,成功裡に終えることができました。 「公開」と銘打ったとおりに,非会員の方の参加がありましたのは何よりでした。

全体のプログラム進行は1分の出入りもなく,きわめて順調に進みました。これは,まず,『日本語学大辞典』編集委員長・月本理事の,簡潔ながらも要点をおさえた開会挨拶とともに,ミニ・シンポジウムの先生方の手際のよさに依ります。フロアからの質問を4件も受ける時間が取れましたのも幸いでした。ことに20~30歳代の方から実質的な質問もありましたのは,嬉しいことでした。

講演の川添先生は,自己紹介にはじまり,研究者の道を断念した経緯におよびつつ,AIによる翻訳の例などを引いて,AIがどんなことをしているのかを見据えた,冷静かつ現実的な分析をもとに日本語研究の未来について語ってくださいました。

対談も終始なごやかに進行し,楽しくも示唆的なお話になりました。 森山理事の閉会挨拶は,川添先生の講演中,詳細を思い出せなかった小学校教材に明確に応じたお話しもあり,締めくくりにふさわしくまとめてくださいました。

当日の様子の写真を掲載します。また,こちらにも写真をまとめましたので御覧ください(Facebookのアルバムが開きます)。

御参加のみなさまには,改めて御礼申し上げます。

(2019年11月29日追記)

40年ぶりに改訂されました『日本語学大辞典』もお蔭様で順調に販売されております。

ここに,刊行1周年を記念して,公開講演会を開催する運びとなりました。

講師には,川添愛先生をお迎えします。九州大学大学院,南カリフォルニア大学,京都大学大学院にて理論言語学を専攻。言語学者として「東ロボくん」プロジェクトに参画される一方,作家としては話題作『白と黒のとびら オートマトンと形式言語をめぐる冒険』(東京大学出版会),『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット 人工知能から考える「人と言葉」』(朝日出版社)ほかをご執筆,そして最新刊の『数の女王』(東京書籍),長編ミステリー『聖者のかけら』(新潮社)の上梓と,幅広くご活躍であることはご承知のことと思います。

公開講演会となりますので,会員ではない方もどうぞふるって御参加ください。

ネット配布可能なフライヤー・画像をご用意しました。ご活用ください。モノクロ版は印刷用の白地主体のものです。

|

|

| PDFファイル | カラー | モノクロ |

| 表面画像 | カラー | モノクロ |

期日 2019年11月23日(土・祝)

会場 東京大学文学部3番大教室

本郷キャンパス国際学術総合研究棟1階

https://www.u-tokyo.ac.jp/camp

*最寄り駅:本郷三丁目(都営地下鉄大江戸線・東京メトロ丸の内

プログラム

13:00 開場

13:30-13:40 開会挨拶(10分)

月本雅幸(日本語学会理事・『日本語学大辞典』編集委員長/東京

13:40-14:40 ミニシンポジウム(60分)

『日本語学大辞典』が拓く世界

小野正弘(日本語学会副会長/明治大学教授)

木部暢子(国立国語研究所副所長)

天野みどり(大妻女子大学教授)

小木曽智信(国立国語研究所教授)

14:40-15:00 休憩(20分)

15:00-16:00 講演(60分)

川添愛氏「日本語研究の未来を考える」

16:00-16:15 休憩(15分)

16:15-16:45 対談(30分)

川添愛氏と金水敏(日本語学会会長/大阪大学教授)

16:45-16:50 閉会挨拶(5分)

森山卓郎(言語系学会連合運営委員/日本語学会理事/早稲田大学

主催:日本語学会 協賛:東京堂出版 後援:言語系学会連合

書籍展示:東京大学出版会 東京堂出版 武蔵野書院

川添愛先生の著作 https://www.amazon.co.jp/s?k=%

川添愛先生の最新作(新潮社)が刊行されました。中世キリスト教会が舞台のミステリー長編です。

『聖者のかけら』 → https://www.shinchosha.co.jp/book/352891/

『白と黒のとびら』 → http://www.utp.or.jp/book/b306

『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』 → https://www.kinokuniya.co.jp/f

『数の女王』 → https://www.tokyo-shoseki.co.j

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/20190824kinenkoenkai/

「日本語学会論文賞」規程および「日本語学会大会発表賞」規程の一部改定について(2019年5月改定)

日本語学会理事会

日本語学会では,若手・新進の研究者の支援を主な目的として,2014年に「日本語学会論文賞」「日本語学会大会発表賞」の2つの学会賞を創設し,審査,授賞してまいりましたが,この間,審査の方法や規程などにいくつかの問題点が見出されたため,理事会内に学会賞制度検証ワーキンググループを設置して,制度全体の見直しを行いました。

その見直しを受け,「日本語学会論文賞」規程および「日本語学会大会発表賞」規程の一部を改定いたします。

「日本語学会論文賞」規程に関する改定点は,以下の4点です。

- 授賞対象とする論文の掲載号数を4から3に変更しました(第2条第1項)。

- 授賞可能な回数を,「1回」から,「同一執筆者(共著の場合は執筆者全員が同一)への授賞は1回」と変更しました(第2条第3項)。

- 選考委員会の構成を,「編集委員長(委員長),編集委員2名,理事1名の計4名」から,「理事1名(委員長),編集委員長(副委員長),評議員若干名」に変更するとともに(第3条第2項),委員の選出方法についても変更を加えました(第3条第3項)。また任期についても,委員長以外を年ごとに委嘱するものから,委員長・副委員長の任期を3年,その他の委員を1年に改めました(新規程第4条として追加)。

- その他,規程の内容に整合性をもたせるように文言を改めました(新規程第7条)。

これらの改定を行った主な理由は,次の通りです。

1は,機関誌『日本語の研究』の刊行が年4回から年3回へと変更されたことを受けたものです。

2は,共著論文が増えてきたことに対応するものです。単著論文,共著論文にかかわらず,執筆者がすべて同じという場合以外は再度の受賞が可能であることを確認し,そのことがわかるように文言を修正しました。具体的には,たとえば,一度単著論文で受賞した方が再度単著論文で受賞することはできませんが,一度共著論文で受賞した方が,次に単著論文で受賞することは可能です。

3は,審査を従来よりもさらに厳格,公正,迅速に実施するために,選考委員の構成およびその選出方法に変更を加えたものです。専任の委員長を理事から選出するとともに,編集委員2名に代わって,評議員若干名を加えることとしました。

4は,論文賞が論文に与えられるものであることを明確にしたものです。

なお,本改定は,2019年5月29日付けでなされるもので,2019年刊行の第15巻から改定規程が適用されます。

「日本語学会大会発表賞」規程に関する改定点は,以下の5点です。

- 授賞対象とする発表形態を示す文言を,「学会が授賞対象として指定する発表形態においてなされる各大会の発表」に改めました。(第2条第1項)。

- 授賞可能な回数を,「1回」から,「同一発表者(共同発表の場合は発表者全員が同一)への授賞は1回」と変更しました(第2条第3項)。

- 選考委員会の構成を,「大会企画運営委員長(委員長),大会企画運営委員2名,理事1名の計4名」から,「理事1名(委員長),大会企画運営委員長(副委員長),評議員2名」に変更するとともに(第3条第2項),委員の選出方法についても変更を加えました(第3条第3項)。また任期についても,委員長以外を大会ごとに委嘱するものから,3年へと改めました(新規程第5条第1項として追加)。

- 従来,大会ごとに委嘱していた審査員を,任期3年で委嘱する「常任審査員」と,大会ごとに委嘱する「臨時審査員」に分けるとともに,その委嘱の方法を定めました(新規程第4条および第5条第2項として追加)。

- その他,規程の内容に整合性をもたせるように文言を改めました(新規程第7条および第8条)。

これらの改定を行った主な理由は,次の通りです。

1は,今後,発表形態の種別に変更があった場合にも柔軟に対応できるように,文言に変更を加えたものです。

2は,共同発表が増えてきたことに対応するものです。単独発表,共同発表にかかわらず,発表者がすべて同じという場合以外は再度の受賞が可能であることを確認し,そのことがわかるように文言を修正しました。具体的には,たとえば,一度単独発表で受賞した方が再度単独発表で受賞することはできませんが,一度共同発表で受賞した方が,次に単独発表で受賞することは可能です。

3は,審査を従来よりもさらに厳格,公正,迅速に実施するために,選考委員の構成およびその選出方法に変更を加えたものです。専任の委員長を理事から選出するとともに,大会企画運営委員2名に代わって,評議員2名を加えることとしました。

4は,審査をより組織的にまた十全に実施するための体制変更に伴う追加です。

5は,大会発表賞が発表に与えられるものであることを明確にしたものです。

なお,本改定は,2019年5月29日付けでなされるもので,2019年秋季大会から改定規程が適用されます。

今後とも引き続き,学会賞を厳格に選考するための組織と方法に検討を加えて行く所存です。会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

「日本語学会論文賞」規程

「日本語学会大会発表賞」規程

「日本語学会論文賞」規程改定新旧対照表(PDFが開きます)

「日本語学会大会発表賞」規程改定新旧対照表(PDFが開きます)

この記事のパーマリンク: https://www.jpling.gr.jp/notice/201905gakkaisyokaitei/

このたび,日本語学会理事会は「日本語学会運営方針大綱」をお示しすることとしました。会員の皆様には,ご一読くださり,ご理解とご支援をたまわりたく存じます。よろしくお願いいたします。

日本語学会会長 金水敏

日本語学会運営方針大綱

日本語学会理事会

趣旨

昨今の会員減少を主たる要因として学会の運営財源が縮小する中,今後とも学会としての責務を十全に果たしつつ,安定した学会運営を持続していくために,以下のような運営方針の大綱を定める。2019年度〜2020年度の間は,特別な事情のない限り,この大綱に沿って日本語学会を運営していくこととする。

1. 事務体制の変更について

事務室を中心に行ってきた主要な学会運営業務を,事務代行業者への業務委託に切り替えていく。業務委託のできない業務については整理して委員等に割り振るか,または業務自体を廃止する。具体的には,下記のような業務である。

1 会員管理(入退会の処理,会員データベースの維持管理等)

2 会計管理(会費収受,各種経費の支出,帳簿管理等)

3 事務局機能(各種手続きの起案・実施,各種問い合わせへの対応,文書管理等)

4 機関誌編集業務(投稿受付・管理,著者・出版社・印刷所とのやりとり等)

5 大会業務(大会発表応募受付,大会発表予稿集の編集,大会参加費・懇親会費の収受等)

以上の移行に伴い,事務室および事務室員制度は廃止する。

2. 事務体制変更のスケジュール

1に掲げた事務体制の変更は,概ね下記のようなスケジュールで進めるものとする。

| 2019年度上半期 | 現在の各種事業について精査し,事務委託の準備を進める。 事務代行業者の選定を進める。 |

| 2019年度下半期 | 事務代行業者を決定し,事務委託契約を結ぶ。 事務室を閉室する。 |

| 2020年度当初 | 新体制での運営を開始する。 |

(以上)

〈追記〉この大綱は,2019年5月5日に理事会で決定され,同年5月18日に評議員会で承認されました。以上の経過は,同年5月19日の会員総会にて報告されました。

この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201905uneihosin/

このたびの2019年度春季大会において,「大会運営サポーター」を導入することになりました。

〈趣旨〉

・日本語学会の大会運営に若手会員に参画してもらうことで,中堅以上の会員と若手会員の間のネットワークを構築し,大会運営の効率化と大会の活性化をはかる。

〈募集条件〉

・日本語学会の会員であること。

・大学院生もしくは大学院修了後数年程度の若手研究者であること。

・学会運営に参画することに意欲的であること。

〈主な業務内容〉

・大会1日目午前開始の事前打合せに参加。

・大会1日目午後の口頭発表会場の会場係(マイク,照明等)を担当。

・大会2日目午後の大会企画の会場係(資料配付,マイク等)を担当。

(担当会場は希望を聞いたうえで割り振ります。)

〈その他〉

・大会参加費免除。

(旅費・懇親会参加費は自己負担でお願いします。)

・大会運営サポーターMLにて情報共有。

2019年度春季大会は,試験的に会場校(甲南大学)の近郊の大学に所属している学会関係者の紹介により,下記の9名がサポーターとして参加します。

市地 英(大阪大学大学院生) 上林 葵(大阪大学大学院生)

徐 茂峰(関西大学大学院生) 高谷由貴(岡山大学研究員)

山際 彰(関西大学非常勤講師) 山口翔平(関西大学大学院生)

山口龍輝(関西大学大学院生) 山田伸武(大阪大学大学院生)

山本 空(関西大学大学院生)

今後の大会についても募集いたしますので,若手会員の皆様には,積極的なご参加・ご協力をお願いいたします。

大会運営サポーター導入のお知らせ(チラシのPDFが開きます)

【お申し込み・お問い合わせ】

taikai■■jpling.gr.jp(日本語学会 大会企画運営委員会)

※■■は@に置き換えてください

大会企画運営委員会

会員の皆様

日頃、日本語学会の活動にご理解をいただき、まことにありがとうございます。

過日、学会ホームページにて実施いたしました「日本語学会の活性化についてのアンケート」には、多くの会員の皆様にご協力をいただき、まことにありがとうございました。

皆様のご回答のうち、数値でお示しできるものについて、集計結果をご報告いたします。以下のURLからご参照ください。

https://www.jpling.gr.jp/kaiin/questionnaire/

アンケートの結果やいただきましたご意見をしっかりと受け止め、今後の学会運営に活かしてまいりたく存じます。

会員の皆様には、引き続きご支援、ご協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

日本語学会会長 金水敏

会員の皆様

日頃、日本語学会の活動にご理解をいただき、まことにありがとうございます。

10月5日から31日まで学会ホームページにて実施しておりました「日本語学会の活性化についてのアンケート」には、多くの会員の皆様にご協力をいただき、ありがとうございました。

アンケートの結果や頂戴しましたご意見につきましては、理事会において精査、検討し、今後の学会運営に活かしてまいります。また、折を見てアンケート集計結果をお示しいたします。

会員の皆様には、引き続きご支援、ご協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

日本語学会会長 金水敏

会員の皆様

日頃、日本語学会の活動にご理解をいただき、まことにありがとう

10月13日(土)~14日(日)に開催された日本語学会201

大会1日目のご挨拶でも申し上げましたとおり、現在以下URLに

日本語学会ホームページ「日本語学会の活性化についてのアンケート」

https://www.jpling.gr.jp/2018questionnaire/

回答はほとんどが選択式で、10分ほどで終了する簡単なアンケー

締切が今月末【10月31日(水)】となっておりますので、なに

また、すでにご回答くださいました皆様には、心より御礼申し上げ

日本語学会会長 金水敏

※会員特別価格での販売は2019年3月末日をもって終了しました。

学会創立70周年を記念する事業として企画された『日本語学大辞典』が10月10日に刊行されました。『国語学大辞典』(1980年刊、東京堂出版)の全面改訂となります。

つきましては,会員特別価格での販売について改めてご案内します。以下二点,ご注意ください。

会員特別価格での販売は12月末日までとなります好評につき,2019年3月末日まで延長になりました。お申し込みはFAXかメールのみとなります。

詳細は,こちら(→『日本語学大辞典』会員販売案内)をご覧ください。AcrobatReaderなど,閲覧用ソフトが必要な場合があります。

※海外会員向け(中国・韓国)のご案内の用意ができました。割引率は国内販売の会員価格よりも低いですが,通常の価格よりは安くなるとのことです。詳細はこちら(→中国用・韓国用)をご覧ください。

なお,本辞典の内容,購入方法等に関する問い合わせは,日本語学会事務室ではなく,すべて(株)東京堂出版にお願いいたします。

連絡先は次のとおりです。

TEL 03-3233-3741

FAX 03-3233-3746

e-mail eigyo-5164@tokyodoshuppan.co.jp

日頃、日本語学会の活動にご理解を賜り、まことにありがとうございます。

2018年6月から新しい執行部のもとで学会運営をスタートするにあたり、会員のみなさまの日本語学会に対するご期待やご要望を承り、今後の運営に役立てたいと考え、Webアンケート(無記名式)を企画しました。以下URLからご回答いただけます。

日本語学会ホームページ「日本語学会の活性化についてのアンケート」

https://www.jpling.gr.jp/2018questionnaire/

ほとんどが選択式の回答で済む簡単なアンケートです。正味10分ほどで終了するかと思いますので、なにとぞ回答にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

日本語学会会長 金水敏

「平成30年北海道胆振東部地震」で被災された会員の皆様

日本語学会理事会

このたびの「平成30年北海道胆振東部地震」により被災された会員の皆様に,心よりお見舞い申し上げます。

被害の甚大さに鑑み,日本語学会では,被災されるか,避難生活を余儀なくされている皆様の2018年度(平成30年度)会費を免除いたします。

また,学生の会員で実家が被災されるか,あるいは実家の御家族が避難生活を余儀なくされている皆様に対しても,同じく会費を免除いたします。

いずれの場合も,すでに2018年度の会費を納入された方は,2019年度分を免除いたします。

なお,新入会員の場合も,2018年度分の会費を免除いたします。

被災による会費免除を希望される場合は,次の内容を電子メール(office■■jpling.gr.jp ※■■は@に置き換えてください),またはFAX(03-5802-0615)にて,日本語学会事務室にご連絡いただきますようお願いいたします。

(1)氏名

(2)住所・連絡先(電話番号・メールアドレス等)

(3)所属先

(4)詳しい被災状況

なお,申請期間は,2018年9月18日から2019年9月17日までとします。

ご不明の点がございましたら日本語学会事務室までお問い合わせください。

本年度より『日本語の研究』の刊行が,年4回(1月・4月・7月・10月)から,年3回(4月・8月・12月)に変更されました。これに伴い,査読のスケジュールを変更するため,現在、投稿規程の改定作業を進めております。

現行の「投稿規程」では,審査のための編集委員会が3・6・9・12月上旬に行われるとされていますが,次の査読審査は11月に行われ,採用の場合,15巻1号(2019年4月1日刊行)に掲載されます。

従いまして,15巻1号への投稿を予定されている会員のみなさまには,9月末をめどに投稿を完了していただけますよう,お知らせいたします。

ご不便をおかけしておりますことを,お詫び申し上げます。

編集委員会